气候变化是21世纪人类社会面临的最大挑战之一,随着全球气候变暖加剧,高温热浪的频次和强度均明显增加,高温热浪对人群健康造成严重威胁,影响人体生理机能,引发多种疾病和死亡,降低劳动生产效率,给城市公共卫生系统带来巨大压力,而人口老龄化的加速则进一步加剧了这种状况。

复合高温事件越来越受关注

中暑是受高温直接影响的疾病,中暑病例主要集中在7~8月,与气温密切相关。当环境温度过高时,会导致体温调节障碍、水电解质失衡及多系统功能紊乱,严重时可导致死亡。高温持续天数越长,中暑发生风险越高,除气温外,环境中的湿度对人体健康也发挥着重要作用,高温且高湿的环境会进一步增加中暑发病风险。

复合高温事件受到广泛关注,除白天高温外,夜间气温居高不下也会加剧健康风险,日夜持续的复合型高温事件的致死风险比单独白天高温事件或者单独夜间高温事件更高。

高温热浪“烤”验身心健康

研究发现,高温热浪会加剧心脑血管、呼吸系统、消化系统和心理疾病等多种疾病的发展,增加人群超额死亡风险。天热人体大量出汗导致血液黏稠度增加,心脏耗氧量增加,心肌供血相对不足,血压不稳定,加重循环系统负担,诱发缺血性心脏病、脑卒中等急性心脑血管疾病。高温天气可能造成消化液分泌减少,胃消化机能减退,且夏季细菌、病毒微生物活跃,加之人们常食瓜果冷饮,进而增加了肠胃不适的风险,导致急性腹泻和细菌性食物中毒发生增加。

此外,高温天气影响大脑的认知功能和情绪状态,与非热浪时期相比,热浪期间心理疾病的发病率显著增加,对心理疾病患者而言,这种影响更为明显。

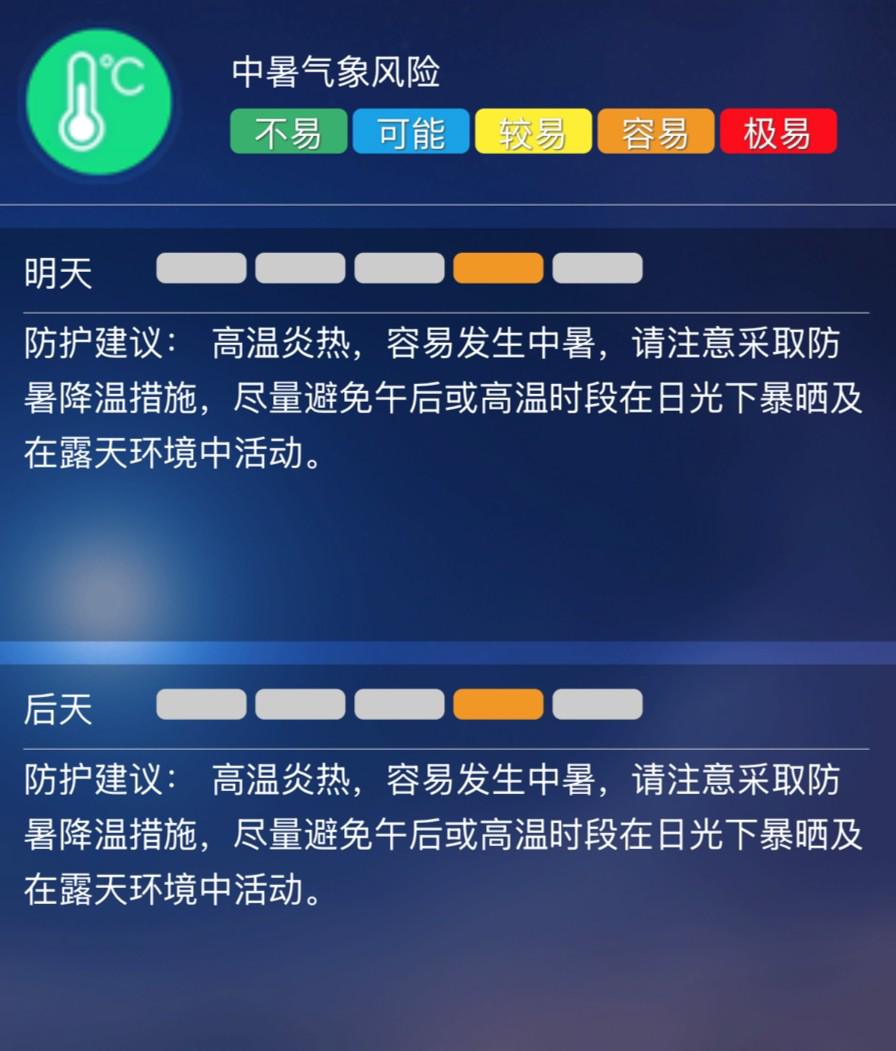

上海气象部门发布的今明两天的中暑气象风险

上海气象部门发布的今明两天的中暑气象风险

“热脆弱”人群更易受高温影响

女性、儿童和有基础疾病的老人和对高温天气更加敏感,女性的生理特点使她们更容易受到高温的影响,儿童新陈代谢旺盛、体温调节中枢发育不完善,生理和行为特征共同导致其对高温敏感,老年人由于生理机能下降,对高温的适应能力较弱,随着社会老龄化趋势的加深,高温暴露对老年人群造成的健康负担还会进一步上升。

户外工作人群对高温热浪相关的健康损害同样易感,从事建筑、绿化环卫、快递/外卖等工作的职业群体暴露于高温环境的频率更高、时间更长,高温天气如果缺少必要的通风降温设备,容易发生热相关疾病,随着高温事件的增多增强,在职业活动中易患的职业性相关疾病日益突出,有必要针对该群体提出相应的高温作业职业健康保护策略。

值得关注的是,早期热浪有更为突出的健康损害,夏初的高温热浪通常没有达到橙色预警级别以上,但其引起的健康危害较大,夏初人体缺乏热适应能力,行为与防护意识不足,造成人群脆弱性增加,需加强早期预警和适应性防护。高温热浪健康效应存在明显的区域差异,空间分布上的差异主要跟与城市经济发展水平息息相关,例如,热岛效应导致居住在城市中心的居民比郊区和乡村的居民更容易受热浪侵袭,由于城市家庭空调普及率较高,且有较多可纳凉的公共空间,室内空调纳凉等防护措施在一定程度上降低了高温的不利影响。

构建预警闭环正撑起健康“防护伞”

气候变化对公共健康和卫生系统带来挑战,有必要联合建立气象与健康协作机制,将健康适应理念融入气候变化政策体系全程。一方面加强科学研究,理清高温天气等极端天气影响健康的机制路径和内在规律,深化对气候变化的健康脆弱性过程、社会驱动路径等关键环节的认识。另外,加强健康风险应对,构建气象敏感疾病的健康风险预警体系,建立风险预警联合发布及应急联动机制,开发早期预警工具箱,对极端天气气候事件所带来的健康风险进行智能预测,针对“一老一小”、慢病患者和户外作业人群等高风险人群,多部门联合采取风险应对行动和适应性措施,提升健康与公共卫生领域适应气候变化能力,构建风险预警效益评估指标,实现“风险研判-服务触达-效果反馈”闭环。

本文作者:彭丽(上海市气象与健康重点实验室、正高级工程师)

联富配资-杠杆交易-炒股杠杆网站-十大杠杆炒股平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:配资网之家政治和经济领域存在一系列相互冲突的趋势

- 下一篇:没有了